D’après une publication originale de Gaston Neukermans dans « Entre Senne et Soignes » de décembre 1995.

| A découvrir dans ce chapitre |

| Parlons construction | Pourquoi Sainte Lutgarde ? | Une cité géométrique | Le Maroc, une appellation choc | Spéculations rétrospectives | Happy end à l’américaine | Ducasse à la cité début des années 30 | Sous le chapiteau |

Parlons construction.

La cité Sainte-Lutgarde de Fauquez est la première cité ouvrière construite après la guerre 14-18. Elle était principalement destinée aux familles d’ouvriers locaux mal logés ainsi qu’à l’accueil d’ouvriers recrutés hors de la région voire à l’étranger. Elle devait constituer une réserve de main d’oeuvre à proximité de l’usine qui prenait de l’extension. Une verrerie requiert une main d’oeuvre abondante et fluctuante.

Ce n’était pas la toute première cité de la petite agglomération et on lira fort utilement à ce propos « Verreries de Fauquez d’Olivier Lemesre.

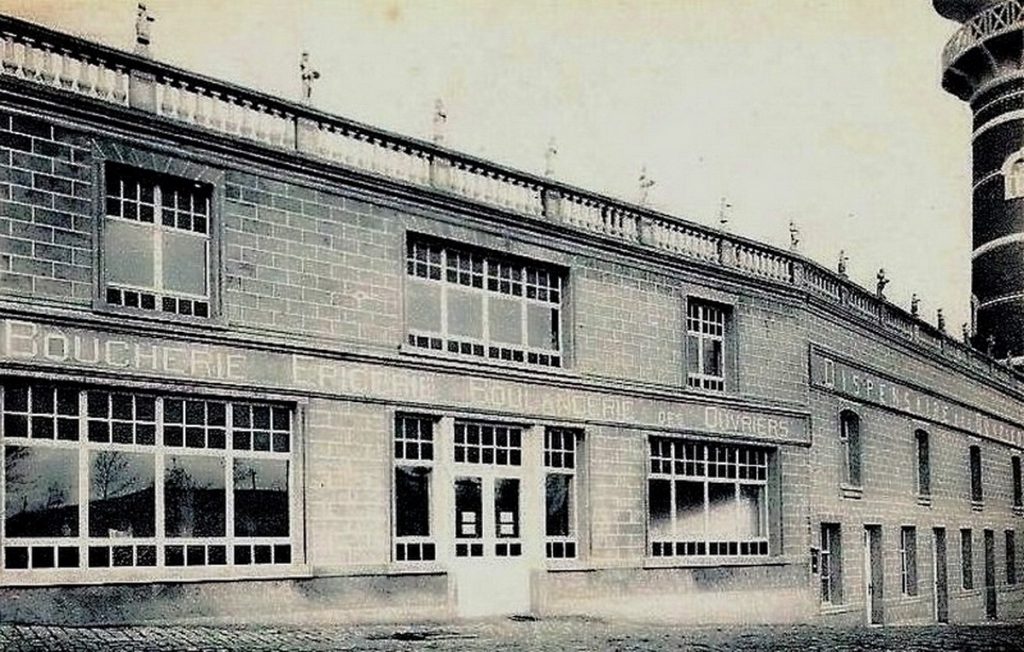

La cité ouvrière de 1880 est due à Charles Catala, patron de la papeterie à vapeur de Pont-à-Fauquez. Elle comprend deux longs corps de bâtiment accolés de 18 mètres de façade et deux pignons triangulaires donnant sur l’entrée de l’usine, au bas de la rue principale. En 1928, ces deux pignons seront occultés par une façade en briques de béton couronnée d’une balustrade avec statues pseudo-classiques comme le « cinema » d’en face sans oublier une grande inscription en marbrite « Dispensaire des ouvriers ».

En 1900, apparaissent de nouvelles constructions dues à Emile Michotte qui vient de racheter la papeterie en faillite pour la transformer en S.A. Des verreries de Fauquez. Il entame la construction de maisons ouvrières en requérant l’aide du « Crédit Ouvrier de Tubize », fondé en 1895 et qui prête de l’argent pour la construction et l’achat de maisons sociales.

Sur le plateau de la gare privée de Fauquez, devenue « Point d’arret gardé » pour voyageurs le 31 janvier 1891, il fait construire 6 maisons de très belle apparence terminées en 1901.

Dans la montée vers le pont du chemin de fer, il fait ériger en 1901 14 maisons avec des façades soignées et jeux de briques variés, confort assuré ( 2 pièces en bas, 2 chambres à l’étage avec fenêtres hautes), cave au sous-sol et jardin à l’arrière avec cabane en deux parties, l’une pour les outils l’autre pour le W.C. Le nec plus ultra pour l’époque.

Aujourd’hui encore, ces constructions restent des plus agréables à regarder malgré leur plus de 100 ans d’existence.

Arthur Brancart, par mesure d’économie, préfère racheter des maisons déjà construites.

En 1912 il rachète toutes les maisons de l’agglomération de Fauquez (sauf une) , une mainmise qui n’est pas du gout de tout le monde mais qui trahit les intentions du nouveau maitre : une main de fer dans un gant de velours.

Entre 1918 et 1925, il achète des maisons dans les villages avoisinants à Ronquières ( 9 maisons entre 1919 et 1929), à Ittre ( 2 maisons en 1919), à Virginal ( 43 maisons et une ferme de 1920 à 1928).

Après la guerre de 1914-1918, Arthur Brancart est tout puissant. Les affaires reprennent et la Verrerie s’étend jusqu’à Pied’eau où la marbrite voit le jour en 1922. Le patron rayonnant va entreprendre la construction de cités ouvrières. La première sera la Cité Sainte Lutgarde (décision en 1925).

Pourquoi Sainte Lutgarde ?

Cette appellation n’est pas fortuite. Elle rappelle l’hébergement au château de Fauquez en 1804 des Religieuses d’Aywières expulsées de leur couvent par les Français de la Révolution en 1796. En signe de reconnaissance, elles firent donation à la paroisse d’Ittre des reliques de Sainte Lutgarde.

En 1921, une haute croix de chène avait été érigée sur les ruines du château fort , en hommage à cette sainte. Il était donc tout à fait normal que Monsieur Brancart ait choisit cette appellation pour qualifier sa première grande cité, d’autant plus qu ‘elle s’étendait par moitié sur le territoire de Ittre. C’était pour;ui une occasion de plaire au clergé et à l’administration du village voisin. Peut-être voulait-il effacer les douloureuses empoignades qui opposèrent si souvent les Seigneurs de Fauquez et ceux d’Ittre ? Notre dernier « Grand Féodal » se voulait pacifique, paternaliste et social.

Une cité géométrique.

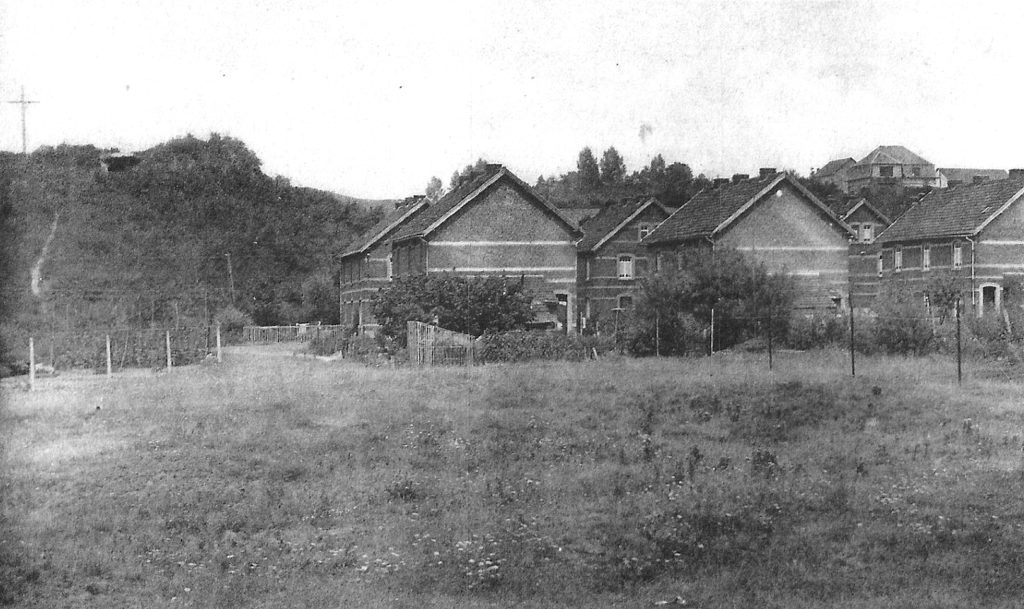

La cité Sainte » Lutgarde, située de l’autre côté du canal, à hauteur du grand pont (alors) métallique, s’étend sur une assise horizontale surplombant le ri de Fauquez et le « marais » qui protégeait autrefois l’accès au château fort. Les briques utilisées proviennent d’un banc d’argile tout proche et sont cuites sur place, Le tout appartient naturellement à l’usine qui, en plus, fournit la main d’oeuvre. Car Brancart, en véritable stratège excelle à manier la rotation des ouvriers. Dès qu’un « secteur » est en surnombre, il utilise le personnel excédentaire pour aider aux travaux de construction.

De chaque côté d’une large artère centrale en cul-de-sac , cinq blocs d’habitations symétriquement disposées. En tout, dix blocs semblables de deux maisons accolées dos à dos. Beaucoup de fenêtres au rez de chaussée ainsi qu’à l’étage et même des chambres mansardées sous les combles. Derrière, une grande annexe comprenant W.C. et appentis avec la possibilité d’agrandir la cuisine ou d’aménager une éventuelle salle de bains. Seule coquetterie pour égayer les murs de briques, des cordons horizontaux peints en blanc et qui ficellent les blocs comme de gros cadeaux de Noel.

Tout serait pour le mieux si la « Cité » n’était pas à cheval sur les limites vagabondes des communes de Ittre et de Ronquières. Bel embrouillamini en perspective : deux voisins d’un meme bloc peuvent être l’un « ittrois » ( 3 kilomètres du centre) et l’autre « Ronquiérois » 1 kilomètre du centre. Un brabançon et un hennuyer !

C’est la porte d’entrée donnant sur l’allée centrale qui détermine l’appartenance à l’une ou l’autre des communes précitées. Mais pour les gens des alentours, c’est le Maroc alors qu’il n’y a aucun marocain dans la cité !

Le Maroc, une appellation choc.

Cela va si bien à dire et on sait tout de suite de quoi on parle ! Le mot plait et le petit sourire malivn avec lequel nos riverains le prononcent prouve qu’ils sont heureux d’avoir trouvé ça tout seul ! N’ont-ils pas appelé hier « Congo » les hauteurs de l’actuelle réserve Ornithologique à proximité de l’écluse 26 parce qu’il s’y trouvait une vieille bâtisse en ruines avec toit de chaume et murs de pisé ?

Aujourd’hui, quelques années après la guerre de 14-18, c’est le « Maroc » qui fait recette, ce « protectorat » français au moment où la francisation de nos villages arrive jusqu’à son terme et que la culture française fait de ce troublant pays d’Afrique une image de rêve.

Souvenez-vous de la participation des « troupes coloniales marocaines » aux côtés des Alliés, des nombreux reportages, romans, films et chansons qui faisaient fureur.

Spéculations rétrospectives.

Que s’est-il donc passé dans l’esprit des autochtones pour aller assimiler « Cité Sainte Lutgarde » à « Quartier Marocain » ?

Cherchons des points de convergence.

Dans les années 1925 – 1930, arrivent à Fauquez des familles belges ou étrangères délaissant leur région natale pour s’engager à la Verrerie qui leur proposait des conditions intéressantes : une maison toute neuve et du travail garanti.

Dans le Nord industriel de la France (Maubeuge, Hautmont) le manque de main-d’œuvre est encore plus inquiétant que chez nous vu les lourdes pertes en vies humaines causées par les combats de la première guerre mondiale. Les français font appel aux Marocains, puis aux Algériens, comme travailleurs immigrés pour leurs usines.

La région du centre (La Louvière) très industrialisée, fait de même et accueille des Nord-Africains dans un ensemble de « baraquements » que les gens appellent le « Maroc ». Cela va de soi !

Le rapprochement avec Fauquez se fait de lui-même. Mais à la grande différence que nos nouveaux arrivants emménagent dans des maisons neuves en même temps que d’autres familles issues de la région. Jamais ils n’ont eu l’impression de vivre dans un ghetto ou une casbah.

C’est si vrai qu’on prononçait le mot « Maroc » entre nous, sans trop élever la voix et on évitait de l’évoquer devant les nouveaux arrivants de peur de les froisser. Nos villages agricoles avaient d’ailleurs accueilli précédemment des vagues de flamands aussi bien dans les fermes que dans les petits métiers désertés par les Wallons. Il arrivait bien parfois, après quelques solides libations que des mots malheureux soient échangés. « Les flamins n’sont ni des djins !» et en écho « Les Wallons sont des cochons » ! Ça n’allait jamais plus loin, rime pour rime, match nul !

A la réflexion, « Maroc » n’est peut-être que la résultante d’un jeu de mots ! Sachant que la cité Sainte Lutgarde surplombe le « Marais » pourquoi pas « Maroc » tant que vous y êtes !

Happy end à l’américaine

J’ai découvert dans le « Centre à travers poèmes et chansons » l’œuvre d’un chansonnier intitulé « Les Marocains » datée de 1925 et signée F. Deprêtre. Les marocains y sont décrits, avec humour, comme les « sauveurs » de la région du Centre après la première guerre mondiale. Les grandes usines absorbent toute la main d’oeuvre locale, gros salaires, spécialisations, division du travail… La Louvière se développe à grands pas : nouvelles constructions, multiplication des grands commerces mais on ne trouve plus d’artisans du bâtiment sachant faire « jouer les outils ».

« Les marocains savant sans djoki Tout r’mettre sur pid «

On considère donc les ouvriers marocains comme de fins ouvriers, débrouillards et courageux sachant tout faire avec presque rien. Un hymne à l’artisanat délaissé !

Peut-être en était-il ainsi à Fauquez, cité Sainte Lutgarde. Les gens « venus d’ailleurs » avaient toujours le don de savoir tout faire de leurs dix doigts. C’est le plus bel hommage qu’on puisse leur rendre.

Ducasse à la cité début des années 30.

La ducasse n’a pas lieu dans la Cité même mais un peu au-delà., à la croisée des chemins non pavés venant du Croiseau, la Basse, Huleu, Ittre et Ronquières tous aboutissant au pont métallique qui enjambe le canal et conduit à l’usine de Fauquez.

C’est là, sur un courtil qu’est dressée la « viole », près du ri de Fauquez. Le cafetier d’en face aidé de quelques amis est responsable des réjouissances. Viennent s’agglutiner tout près quelques petites échoppes ou tours forains.

La Cité fournissait la plus grande partie de la clientèle, cela ressemble plus à une grande fête de famille qu’à une kermesse de village. Tous les gens qui sont là se connaissent fort bien. On est entre soi.Les patrons restent invisibles et sont censés tout ignorer. Les jeunes gens des villages voisins qui ne sont pas connus risquent fort de ne pas s’amuser.

« Ne faudrait pas qu’ils viennent ici pour se moquer de nous ! « Disent les filles qui n’ont pas l’habitude d’avoir la langue « dans leur poche ».

Toutes sont très coquettes dans leur robe de dimanche… parfois même à la toute dernière mode charleston !

Les salaires ne sont pas exceptionnels mais les avantages dont le personnel bénéficie (maison, magasins, école, cinéma…) en font de petits épargnants sérieux et débrouillards. Tout le monde trouve du travail à 14 ans.

Notre population verrière ne ressemble en rien à celle de certains centres industriels (Charleroi) où la chaleur des fours autant que l’insalubrité des taudis engendrent l’ivrognerie, la violence, la maladie.

Le progrès social est en plein essor.

En 1921, journée de 8 heures, semaine de 48 heures.

En 1924, assurance vieillesse obligatoire.

En 1930, allocations familiales pour tous les salariés, prime de naissance, livret d’épargne au nom de l’enfant, infirmières visiteuses…

1936, congés payés et semaine de 40 heures.

En 1936 aussi, l’axe Rome Berlin est constitué et la guerre s’approche à grands pas.

L’après-midi, la Ducase s’ouvre par l’inévitable « jeu de balle » sur l’allée médiane de la Cité. Il durera jusqu’au soir. En lever de rideau s’affrontent deux équipes de très jeunes garçons, vivement encouragés, les espoirs de demain ! Parfois, ce sont des équipes d’amateurs du coin qui s’évertuent à faire rire le public par leurs maladresses, leurs réparties verbales hautes en couleur ou par d’interminables discussions, sorte de « poker menteur » pour s’attribuer indument un « quinze » qui revenait de droit à l’adversaire. D’autres fois s’affrontent des équipes bien soudées de différents hameaux ou villages voisins.

Pendant que pères et frères ont les yeux fixés sur le ballodrome, les très jeunes filles, se tenant par le bras, font cent détours qui les rapprochent de la « Viole ». Un pas de danse ne leur déplairait pas, mais comment se débarrasser de la marmaille qui les suit ? Puis, sans raison, voilà qu’elles rentrent chez elles pour grignoter un « quartier » de tarte et en ressortir aussitôt la tarte à la main.

« Elles vont faire acte de présence » me confie un ami qui les connait bien, on ne transige pas avec la discipline dans les familles d’ouvriers, surtout s’il y a beaucoup d’enfants ! Et leur promenade recommence sans pouvoir jamais se libérer tout à fait des mômes qui les harcèlent malgré les caramels qu’on leur donne, les anis roulés en lacets, les paquets surs, les lards et les tours de manège qu’on leur paie.

Sous le chapiteau

De la journée, pas d’entrée à payer, la clientèle est trop fluctuante. Les portes de la « Viole » restent grandes ouvertes et les couples de danseurs paient chaque danse. Par contre, les fillettes ont tout le loisir de s’initier entre elles, gratuitement. Comme il y a peu de monde, les danses durent très longtemps. Inutile de se charger de monnaie, les préposés à la perception ont, toutes prêtes dans leurs poches, des cartouches de 10 pièces de 10 centimes.

Un « gros sou » de 10 centimes est ce que coute une danse en 1931.

Quand, à certain moment, la piste regorge de danseurs, la durée de la danse raccourcit étrangement et les « collecteurs de gros sous » mettent le paquet pour rester à la hauteur de la situation. La dernière note à peine esquissée, déjà ils se lancent sur la piste comme sur une glissoire tendant leurs mains ouvertes et criant « Sî-ou-plait, sî-ou-plait » !

Et ils cueillent les piécettes au passage en se faufilant entre les couples. Parfois ils ratent leur coup, le « gros sou » tombe à terre, mais pas le temps de le ramasser ! Pas le temps non plus de rendre la monnaie ! Si on leur donne une pièce d’un franc, ils vous la cueillent au vol et vous crient « Demandez la monnaie à la Caisse ! » Et déjà on recommence la seconde moitié de la danse qui est encore plus courte que la première !

Le soir tombe, la petite jeunesse s’évanouit. Au dodo ! Et c’est l’heure crépusculaire où les couples fiancés et les jeunes filles en fleurs, toujours chaperonnées, attendent que le chapiteau se vide des danseurs de l’après-midi.

Au bal du soir, il arrive qu’on paie une entrée. C’est plus sérieux, comme dans un vrai salon ! Un cachet aniline sur le pouls atteste le paiement et la « viole » reprend sa course cahotante de succès populaires. Pas de « Lancier », cela va de soi !

Vers minuit, ceux qui reprennent le travail tôt le lundi matin commencent progressivement à regagner leurs pénates et, à la fin du bal, il ne reste plus que quelques couples de gens mariés, de pensionnés, de « couche-tard » ainsi que quelques fanfarons, maquignons de campagne ou commerçants en bière, supermen avant la lettre qui se font un honneur d’être toujours les derniers partout. « Des vrais, des durs, des tatoués ! »

Ils ne viennent pas de la cité Saint Lutgarde mais de quelques encablures plus loin …

A la fin du bal, la piste libérée appartient aux seuls « rinmouleux d ‘viole ». Ils vont pouvoir s’adonner, en toute liberté, à leurs exhibitions favorites. Quelques spectateurs curieux restent là pour les applaudir. C’est un moment très exaltant mais qui ne se reproduit pas nécessairement à la fin de chaque bal.

On les voit alors, enthousiastes et cabotins, jouer aux « fortiches » comme de vrais « julots » parisiens. Avec leur « Nénette » ils se lancent dans des imitations de « javas » plus vraies que nature, des « javas chaloupées ». Il suffit de plier un peu le genou de temps en temps et on ondule comme des « chaloupes sur les vagues ».

Casquette sur le côté, mouchoir autour du cou, ils se lancent sur la piste, glissant à petits pas rapides… Le « mec » tient sa « nana » par la taille et la plaque contre lui de son bras droit, tout en laissant pendre le bras gauche inerte le long de la couture du pantalon, comme s’il était manchot ! Ajoutez à cela un petit air supérieur, indifférent, très travaillé avec un mégot éteint collé à ses lèvres et vous avez devant vous du tout grand art, des mimes, des comédiens nés comme il y en avait partout avant que la télé ne vienne imposer ses héros et ses normes….

Comment nos modestes villages auraient-ils pu susciter autant de « Cercles Dramatiques » s’il n’y avait eu chez nous, un potentiel artistique important et en gestation continue ?

Et la « viole » poursuit avec une « java » populaire créée par Mistinguett que toute l’assistance reprend en choeur car l’argot parisien les fascine. « Quand tu me prends, dans mon coeur je sens comme un vertigo , j’aime ta casquette tes deux rouflaquettes et ton bout de mégot ! «

La « gigolette » se fait conduire par son « mecton » et de sa main droite va chercher, derrière sa taille, la main du « costaud » qui l’étreint. Pour lui, c’est un signal. Il tire nerveusement sur cette main et fait pivoter la femme sur elle-même tout en la lançant à bout de bras pour la ramener aussitôt, et par le même chemin, à son point de départ… Un jeu de yoyo qui se déroule et puis s’enroule !

« Et roulez casquettes, les tchapias n’vont plus ! »