Du point de vue de la géologique intéressant spécialement les travaux du génie civil, ces terrains donnaient lieu aux déductions suivantes.

Limon quaternaire.

On le trouve sur toute la longueur de la tranchée à ouvrir et il pourrait constituer le terrain susceptible de donner le plus de soucis à l’exécution des travaux.

D’origine éolienne, ce limon est composé à 80 – 90 % de particules de la même finesse que celles des argiles. Mais ces particules, au lieu d’être des aluminates ou des silicates comme celles des argiles sont des particules de quartz enrobées d’une pellicule d’eau contenant un certain pourcentage de chaux. Dans son état naturel, en place, il existe un équilibre entre la phase solide et la phase liquide et, de ce fait, ce limon se maintien parfaitement.

Cependant, sous la moindre sollicitation, la structure se rompt et le limon se transforme, à la limite, en une poudre fine. Si, au contraire, on y ajoute un excédent d’eau celle-ci ne pénètre que fort lentement dans la masse, et là où elle y parvient, elle rompt l’équilibre des phases et le limon se décompose entièrement. Cette destruction est d’autant plus rapide si l’addition d’eau est accompagnée d’une action mécanique comme une vibration due, par exemple, à un passage de camions.

Le limon est pratiquement imperméable. S’il n’en était pas ainsi, il serait drainé par le sable bruxellien perméable sur lequel il repose, ce que les sondages ont reconnu ne pas se produire. Le limon forme une couverture continue sur toute la crête de 5 à 12 mètres d’épaisseur qui s’amenuise progressivement en remontant les flancs de la crête plus rapidement à l’Ouest qu’à l’Est. Le sommet du versant Ouest est dénudé, disposition asymétrique qui sera évoquée dans la partie visant l’hydrologie de la crête.

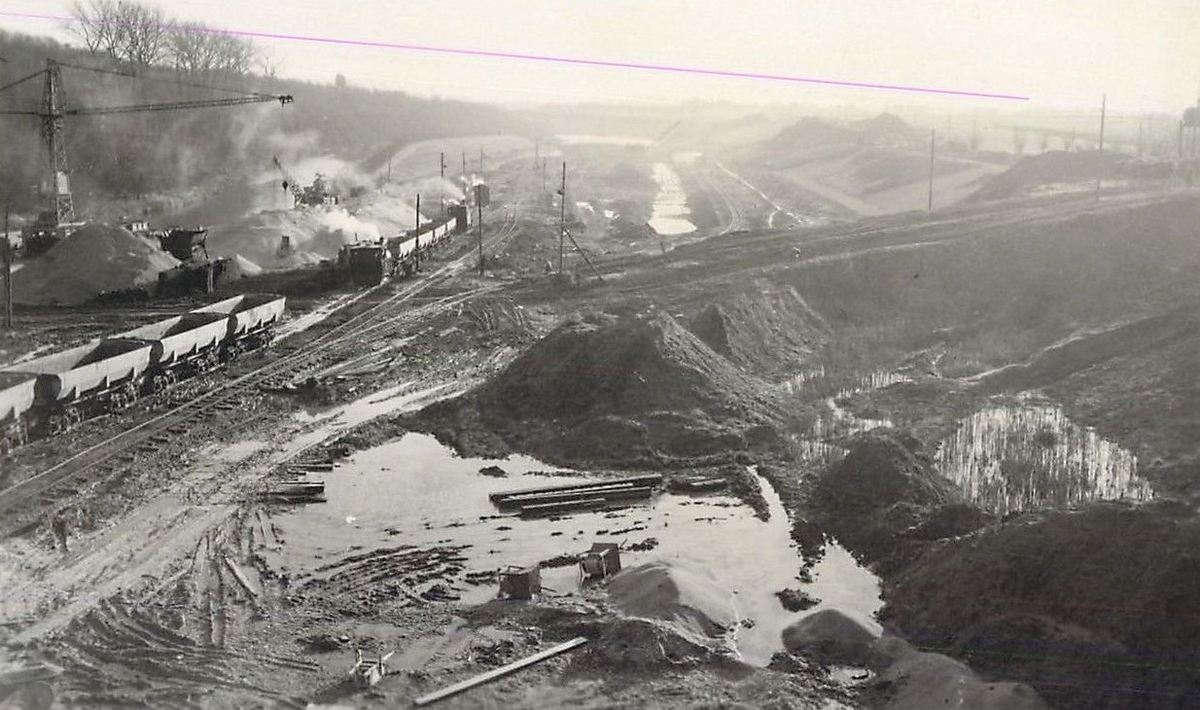

Ces considérations commandaient des précautions toutes spéciales pour les travaux d’excavation qui exigeaient un matériel spécial qui a comporté un puissant excavateur à godets à élinde relevée capable d’opérer en butte et en tranchée et susceptible d’atteindre des passes de 11 mètres de hauteur.

En ce qui concerne la décharge, des précautions toutes spéciales devaient être prises à l’effet d’éviter des accidents graves pouvant entrainer des conséquences pour la sécurité du personnel et du matériel. Les décharges dans ce terrain s’éboulent ou glissent aisément entrainant les voies, les trains ou autres engins de transports ou de damage utilisé.

Il a été fait usage pour la mise en dépôt d’un remblayeur d’un type spécial dont une description figure au chapitre « Matériel » de ce dossier.

Sable fin bruxellien

C’est un sable d’un jaune-gris très perméable, constituant un drain efficace. Il est quartzeux et glauconifère, partiellement transformé en grès et se rencontre au-dessus de la cote 150 là où l’érosion l’a conservé, en recouvrant la calotte de la crête de partage sur 270 mètres de longueur suivant l’axe de la tranchée à ouvrir.

Les considérations qui seront développés ci-après au sujet de l’étage yprésien moyen sont valables pour le sable bruxellien qui est susceptible d’être attaqué avec succès par tous les moyens d’excavation.

Yprésien

On y distingue l’argile plus ou moins sableuse de l’yprésien inférieur, le sable jaunâtre très fin, plus ou moins argileux et aggloméré vers le bas, de l’yprésien moyen et l’argile sableuse de l’yprésien supérieur.

L’argile plus ou moins sableuse de l’yprésien inférieur.

C’est une argile bleuâtre très compacte. Dans son état naturel, elle atteint presque sa limite de plasticité, ne donnant presque pas d’eau et se maintenant très bien, même en paroi voisine de la verticale. D’une grande résistance à la pointe, elle donne une charge portante très grande.

Le matériel pour attaquer cette couche est celui qui réduit le terrain en petits fragments comme le fait un excavateur qui racle le terrain en véritables copeaux.

L’emploi de pelles, de draglines ou autres scrapers n’était pas indiqué. En effet, si la cuiller ou bac de ces engins se remplit fort bien dans la période de l’attaque du terrain, ils ne se vident pas quand la matière est collante. L’excavateur à godets en forme de coquille utilisé normalement dans les briqueteries permet un raclage de godet qui donne une vidange parfaite du contenu. A la décharge, l’excavateur donne une terre débitée en petites masses au lieu de gros amas, ce qui réduit le pourcentage des vides.

Les voies placées sur cette argile en tranchée comme à la décharge se maintiennent et se comportent très bien moyennant les soins élémentaires du bourrage des traverses et elles sont capables de supporter un trafic intense.

L’yprésien moyen

Il est représenté par une couche d’une épaisseur variant entre 8 et 10 mètres constituée par un sable jaunâtre très fin, argileux, plus ou moins, aggloméré vers le bas et qui perd assez facilement son eau. Sable compact susceptible de supporter le poids des engins de terrassements et de transport, l’excavation de ce terrain ne présenta aucune difficulté. Tous les engins de terrassement, pelles, draglines, excavateurs, scrapers pouvaient normalement l’attaquer. Au point de vue de la décharge, la nature de ce terrain ne pouvait normalement qu’améliorer la tenue décharge de grande hauteur.

L’argile sableuse de l’yprésien supérieur

C’est un complexe d’argile compacte et de sable très fin à allures lenticulaires. Peu perméable, elle présente beaucoup de ressemblance avec l’étage inférieur, sauf que sa couleur est plus grise et sa consistance moins grande. La puissance de la couche est plus faible que celle de l’argile bleue.

Les considérations développées pour l’attaque de cette dernière s’appliquent pour justifier le matériel pouvant être utilisé pour attaquer l’argile sableuse de l’yprésien supérieur en sorte que l’engin idéal pour l’excaver dans les meilleurs conditions était représenté par l’excavateur à godets.

Voir aussi

- Tracé et caractéristiques du canal primitif

- Transformations successives de l’ouvrage

- Imperatif des travaux de modernisation

- Sondage de reconnaissance des terrains

- Etude géologique détaillée

- Hydrologie des terrains traversés

- Essais physiques et mécaniques des terrains

- Détermination du profil

- Exécution des travaux de terrassements

- Décharges

- Travaux complémentaires

- Importance des travaux